纵使客家菜在广东乃至全国范围内存在感偏低,但是其乡土味,总能在恰当的时候勾起游子的故乡情结和记忆。...他在接受采访时说:“客家群体处在偏远山区,长久以来的经济地位在广东就较为式微,方言和饮食特征随着族群聚居地广泛分布,逐渐与当地特色融合。

客家群落是美国人类学教授欧爱玲的研究对象。她的头两部专著关注印度加尔各答的客家群落,在第三部专著《甘苦同食》里,她则将目光聚焦于广东梅州一个客家村落。

欧爱玲在梅州实地考察时,意识到食物在客家文化中的中心地位。在她看来,食物在人类文化中具有重要的社会和文化价值。她在村里与村民同吃同住,探讨客家乡村食物在人情社会所扮演的角色。

说到广东美食,人们总以“粤菜”一言概之。其实,粤菜有三大分支——广府菜、潮汕菜、客家菜。广府菜的代表菜有脆皮烧鹅、蜜汁叉烧等,离家在外的广府人最想念的就是那一碗云吞面,饮早茶则已经成为一种文化;潮汕菜中,潮汕砂锅粥、牛肉火锅、潮州打冷卤味最为常见,平民、日常一些的选择,则有隆江猪脚饭。它们不论是在省内还是省外,名头都十分响亮。日前,在上海“200元一锅的潮汕砂锅白粥”引发热议,就连用惯了“沪币”的上海人民都觉得高攀不起。相较之下,客家菜就显得有些落寞。菜式上,除了酿豆腐、客家盐焗鸡,就没有太多记忆点;布局上,客家菜餐馆在省外并不多见,头部品牌也不多,近年来出圈的客家菜品牌,似乎也就是“客语”一家。在人们的印象中,客家菜的面貌总是模糊的,甚至有些廉价、土味,适合填肚子,但不怎么上得了台面。客家人的盐焗鸡,其貌不扬。(图/《舌尖上的中国》)

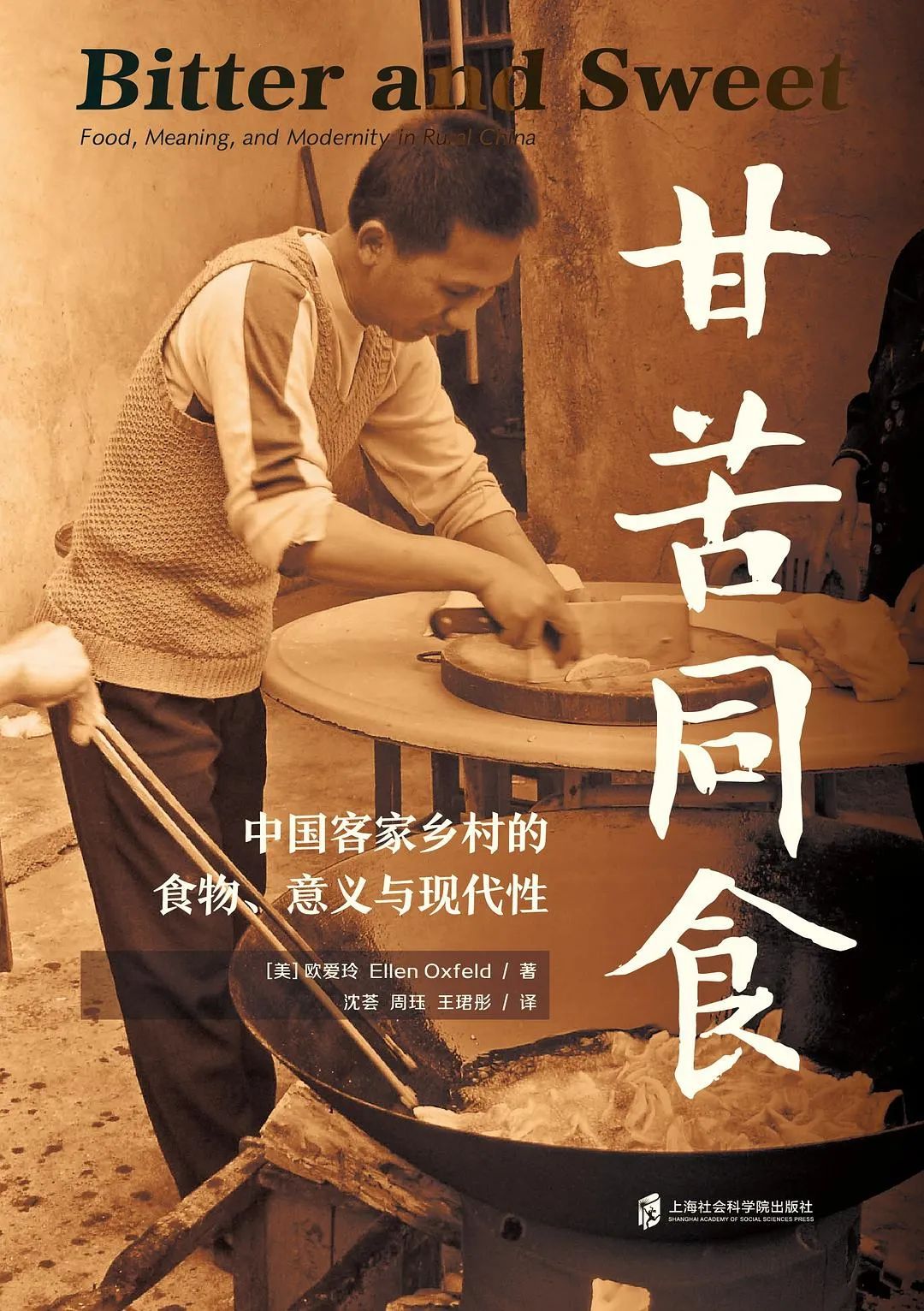

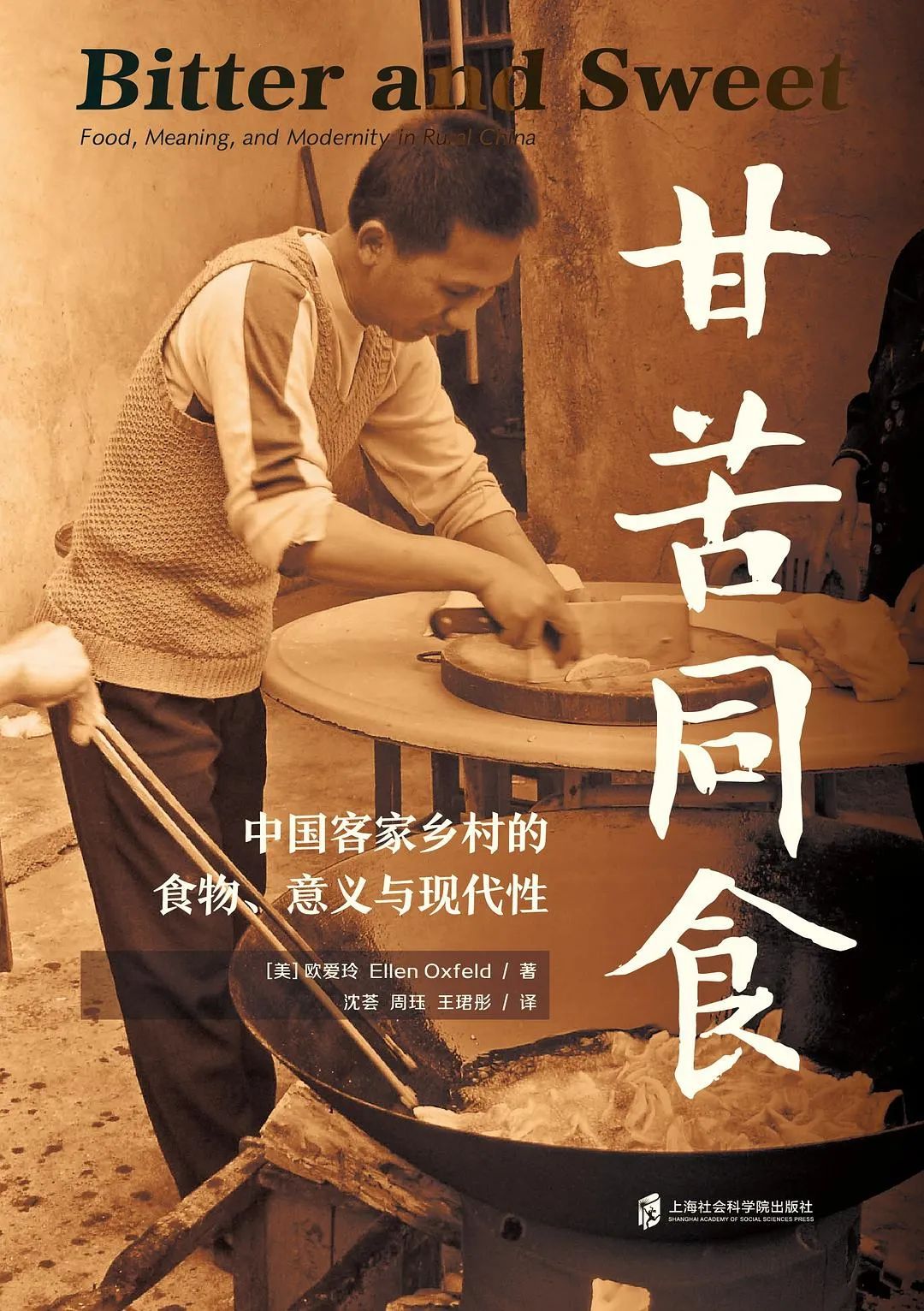

过去,大家对于客家菜的认知,总是与客家人的个性相关。比如美食作家陈纪临、方晓岚在合著的《朴实无华客家菜》一书中,认为客家菜“重山珍、轻海味”“重内容、轻形式”“重原味、轻浑浊”“重蒸煮、轻煎炸”的特色,传达的正是客家人的个性——勤劳、节俭、实际、低调。客家菜是农家菜、山里菜,大盆大碗,量大抵食,不注重装饰。它给人带来的印象,是乡土、古早味,像艾粄、擂茶等经典客家美食,就寄托着客家人的乡愁和怀旧情怀。现代饮食讲究精致、“能出片”,客家菜就显得有些过时。哈佛大学博士、美国明德学院社会人类学系讲席教授欧爱玲(Ellen Oxfeld)的《甘苦同食:中国客家乡村的食物、意义与现代性》一书,是她研究客家文化的第三部著作。她在广东梅州客家村落进行了长达十余年的田野调查,在此基础上探讨了客家乡村食物所扮演的角色。

《甘苦同食:中国客家乡村的食物、意义与现代性》

[美] 欧爱玲 Ellen Oxfeld 著,沈荟、周珏、王珺彤 译

上海社会科学院出版社,2024-10

20世纪90年代,欧爱玲在印度加尔各答做博士论文时,注意到当地有中国侨民社区,其成员有许多是来自广东梅州的客家人。她先是以加尔各答的客家群落为研究对象,出版了两部专著;之后多次到访中国,在梅州城北镇扎田村(书中名为“月影塘村”)与村民同吃同住。她发现,在庄稼收获、乡村宴会、日常用餐、生命仪式和人际往来等活动中,食物通常是社会关系的焦点和关键媒介。也正是在实地考察中,她开始意识到“食物在客家文化中的中心地位”。饮食文化的形成,离不开当地的自然地理条件、物产资源和社会人文环境。通常而言,客家人传统的饮食结构,可以概括为四个字——粗、杂、素、野。多在南方山区和林区聚居的客家族群,保留了较多古代中原食俗遗风。稻米固然是主食,但客家人也食用番薯、芋头、荞麦等杂粮,山珍和素菜也是饭桌上常见的主角。客家菜号称“四两猪肉半斤盐”,这是勤于劳作的客家人为了补充体力而发展出来的饮食特色。旧时,客家人把豆腐称作“命袋”。因为豆腐口味像肉,可以拿来解馋,价格不贵,分量多且实在,又能做成豆腐乳保存。

旧时客家人把豆腐看成“命袋”。(图/YouTube)

因此,客家菜更像“豪放派”:强调实在、分量充足,吃饱不吃巧;菜肴也简单、粗犷,比如盐焗鸡、梅菜扣肉,并不讲究繁复的刀工与烹饪手法,朴实到连菜名都不搞花头。在此基础上发展出来的客家菜,有着浓重的乡土气息,更多出现在中下阶层的餐桌上。一百多年前的“吃货宝典”《清稗类钞》记载了当时各地的饮食。在此书中,广府、潮汕、闽南一带的饮食习俗和代表菜式都有所记录,客家菜经典菜式则无一例出现。由此可见,当时客家菜尚未引起外界的关注。客家菜的前身是以惠州菜为代表的东江菜。严格来说,现在梅州一带的客家菜,并不足以概括客家菜的特色。在不同地方生活的客家人,因为适应力、包容性强,饮食嗜好也入乡随俗,汲取当地饮食精华。比如,客家菜在闽西地区讲究鲜香,在粤东地区偏油,在赣南地区则偏咸辣。

赣南客家菜偏咸辣。(图/兴国县人民政府官网)

总体而言,客家菜给外界的印象是模糊的,特色也不是那么突出。客家菜与其他地方的菜肴之间,总能找到相似之处。比如,梅菜并不是客家菜独有的食材,江浙人、川渝人也吃梅菜——前者通常将之称为“梅干菜”,而后者做的梅菜扣肉称为“烧白”。客家菜和潮汕菜就更接近了——咸菜和白粥在客家人、潮汕人心目中都很重要;客家人的粄食与潮汕人的粿条在做法、用料上也有相似之处。而坐月子要吃鸡酒的,也并非只有客家人。梅州的梅菜扣肉。(图/谢无忌 摄)

嘉应学院客家研究院研究员周云水是《甘苦同食》一书的审校。嘉应学院位于梅州,周云水对欧爱玲所调研的扎田村也十分熟悉。他在接受采访时说:“客家群体处在偏远山区,长久以来的经济地位在广东就较为式微,方言和饮食特征随着族群聚居地广泛分布,逐渐与当地特色融合。不同于沿海一带的潮汕、广府的饮食文化的传播和影响力,客家菜长期以来就给人一种较为古老的乡土气息,在精致化的餐饮潮流当中较难突围。”梅州阴那山日照五指峰全景。(图/视觉中国)

在《甘苦同食》中,欧爱玲将扎田村化名为“月影塘村”。周云水解释道:“在梅州境内的村落,几乎每座客家围龙屋前都有个半月形水塘,当地人取名为‘月影塘’。”

球王李惠堂的故居位于梅州市五华县。梅州很多村落有月影塘。(图/视觉中国)

在欧爱玲笔下的月影塘村,食物基于劳动、记忆、交流、道德和欢宴等维度与现代社会相连,似乎具备了时间感。比如粄食,在过去既是主食,同时也是引人垂涎的小食,品类繁多,见证了客家人从中原迁移而来的历史。一年四季,在客家人的人情往来、传统仪式如祈福、祭祖、敬神等活动中,粄食承担了交流媒介的角色。番薯在客家人心中的地位也有了变化——从满足生存需要的杂粮,变成了利于养生或享受的食物。在过去那些饥肠辘辘的苦日子里,米粥和番薯通常被视为标配,番薯的甜和饱腹感,填饱了客家人的肚子。如今,番薯反而成了稀罕之物。根据现代饮食观念,番薯被提升为“富含粗纤维的健康、绿色食品”,吃番薯既能满足人们对于乡土的想象,也是返璞归真的原生态饮食风潮的体现。相似的饮食记忆和客家人的历史叙事,也体现在客家人的咸菜和豆腐情结上。有山歌这样赞美咸菜:“客家咸菜十分香,能炒能煮能做汤,味道好过靓猪肉,名声咁好到南洋。”将青菜做成咸菜本是过去客家族群在南迁的漫长路途中所采取的食物储藏方式。如今,透过长期形成的味蕾记忆,咸菜构筑了客家人的饮食结构和文化认同。铜鼓嶂上的围屋。(图/视觉中国)

欧爱玲发现,植根于农耕文明、形成传统饮食观念的客家人,对于自耕自种有近乎执着的坚持。“吃自家种的米”是月影塘村人所推崇的理念。墨西哥一些农村地区也存在类似现象。越来越多的年轻人迁居北美,留守居民则靠种植玉米维持生计。这样一来,他们就不用吃市场上的转基因玉米了。周云水称,在城镇工作的客家年轻一代逢年过节时回家,留守村里的父母就会在子女的车后厢塞满装着土产的大包小包。“自己种的总好过外面超市买的”这种观念,在老一辈人心中一直保留着。欧爱玲对月影塘村的长期关注,带着西方学者的视角。她总会将客家乡村食物与工业化食品进行对比。在这个人们普遍因为食品丑闻、污染问题对食物安全性产生担忧的时代,月影塘村的村民们让她对未来抱有乐观态度——食品依旧能够成为连接人际关系的纽带,甚至作为人神相连的关键媒介。“相比平平无奇的工业化饮食,月影塘的居民更青睐承载当地文化特色的饮食习惯。相比之下,月影塘的饮食习惯与萨顿的观点更为贴合,饮食透露着浓厚的‘地方烹饪传统’,而非西敏司所说的‘添点油,加点醋’。”欧爱玲写道。有人说,客家菜与东北菜某种程度上是相似的,比如分量大,热量高,粗糙不雅观但下饭、顶饱,烹调方式注重炖煮,少炸烤,刀工也朴实无华。或许可以说,客家人与东北人有着相似的生活习性。广西贺州的酿整鱼,带有极强的乡土风味。(图/《味道——贺州》)

靠山吃山,让客家菜形成了独特的饮食哲学:崇尚简朴、天然、亲近,喜欢就地取材,用料讲究野生、家养、粗种,保证原生态,食不在精,而在于体现返璞归真的本味。另外,客家人将自身饮食传统与迁移地的土著饮食文化相融,碰撞出多样性和丰富性,让客家菜既有来自吴越地区的酸甜口味,也有来自川渝和湖广地带的辛辣口味、来自闽粤地区的酱腌口味。强调食物与地方的关联,讲究粗、杂、素、野的客家饮食,呼应了当下的绿色生态饮食风潮,也与现代化流水线生产的工业味区隔开来。纵使客家菜在广东乃至全国范围内存在感偏低,但是其乡土味,总能在恰当的时候勾起游子的故乡情结和记忆。客家人历来以“客”自居,以客地为家,“客”是客家人在外的自我认同。秉承中原血脉的他们,无论在饮食还是风俗上,都有着浓厚的中原遗风。味蕾记忆就像他们身上的胎记,难以磨灭:逢年过节都要包饺子。南方少小麦,弄不到包饺子的面粉,聪明的梅州客家人就把当地种植的山芒、薯类等制成淀粉,擀出“饺子皮”,用当地盛产的竹笋、香菇、木耳等食材剁碎加上肉末当成馅料,做出形似“饺子”的各种食物——“薯粉粄”“老鼠”“粄”“发粄”“甜粄”“仙人粄”……客家人“酿”的技艺,也是一种从包饺子衍化而来的烹饪方式。酿春(鸡蛋)是个细致活。(图/《远方的家》)

欧爱玲在书中结语部分写道:“食物既能填补空间的鸿沟,又能连接过去和现在,通过这些方式,食物可以帮助身处‘快文化’的人减少一些混乱感……食物是一座贯穿时间和空间的连续桥梁。”如今,在城市里浮萍般漂泊的年轻人,也通过味蕾记忆找寻自己的根。在预制菜盛行的当下,能吃到不被驯化的本真风味、地方风味,是极为奢侈的事。而客家菜的生活哲学,也将随着这些看似粗糙的家乡味道,留存在每个游子的记忆当中。[2]林斯瑜.《民以食为天--梅州客家的饮食文化与地方社会》

纵使客家菜在广东乃至全国范围内存在感偏低,但是其乡土味,总能在恰当的时候勾起游子的故乡情结和记忆。...他在接受采访时说:“客家群体处在偏远山区,长久以来的经济地位在广东就较为式微,方言和饮食特征随着族群聚居地广泛分布,逐渐与当地特色融合。

客家群落是美国人类学教授欧爱玲的研究对象。她的头两部专著关注印度加尔各答的客家群落,在第三部专著《甘苦同食》里,她则将目光聚焦于广东梅州一个客家村落。

欧爱玲在梅州实地考察时,意识到食物在客家文化中的中心地位。在她看来,食物在人类文化中具有重要的社会和文化价值。她在村里与村民同吃同住,探讨客家乡村食物在人情社会所扮演的角色。

说到广东美食,人们总以“粤菜”一言概之。其实,粤菜有三大分支——广府菜、潮汕菜、客家菜。广府菜的代表菜有脆皮烧鹅、蜜汁叉烧等,离家在外的广府人最想念的就是那一碗云吞面,饮早茶则已经成为一种文化;潮汕菜中,潮汕砂锅粥、牛肉火锅、潮州打冷卤味最为常见,平民、日常一些的选择,则有隆江猪脚饭。它们不论是在省内还是省外,名头都十分响亮。日前,在上海“200元一锅的潮汕砂锅白粥”引发热议,就连用惯了“沪币”的上海人民都觉得高攀不起。相较之下,客家菜就显得有些落寞。菜式上,除了酿豆腐、客家盐焗鸡,就没有太多记忆点;布局上,客家菜餐馆在省外并不多见,头部品牌也不多,近年来出圈的客家菜品牌,似乎也就是“客语”一家。在人们的印象中,客家菜的面貌总是模糊的,甚至有些廉价、土味,适合填肚子,但不怎么上得了台面。客家人的盐焗鸡,其貌不扬。(图/《舌尖上的中国》)

过去,大家对于客家菜的认知,总是与客家人的个性相关。比如美食作家陈纪临、方晓岚在合著的《朴实无华客家菜》一书中,认为客家菜“重山珍、轻海味”“重内容、轻形式”“重原味、轻浑浊”“重蒸煮、轻煎炸”的特色,传达的正是客家人的个性——勤劳、节俭、实际、低调。客家菜是农家菜、山里菜,大盆大碗,量大抵食,不注重装饰。它给人带来的印象,是乡土、古早味,像艾粄、擂茶等经典客家美食,就寄托着客家人的乡愁和怀旧情怀。现代饮食讲究精致、“能出片”,客家菜就显得有些过时。哈佛大学博士、美国明德学院社会人类学系讲席教授欧爱玲(Ellen Oxfeld)的《甘苦同食:中国客家乡村的食物、意义与现代性》一书,是她研究客家文化的第三部著作。她在广东梅州客家村落进行了长达十余年的田野调查,在此基础上探讨了客家乡村食物所扮演的角色。

《甘苦同食:中国客家乡村的食物、意义与现代性》

[美] 欧爱玲 Ellen Oxfeld 著,沈荟、周珏、王珺彤 译

上海社会科学院出版社,2024-10

20世纪90年代,欧爱玲在印度加尔各答做博士论文时,注意到当地有中国侨民社区,其成员有许多是来自广东梅州的客家人。她先是以加尔各答的客家群落为研究对象,出版了两部专著;之后多次到访中国,在梅州城北镇扎田村(书中名为“月影塘村”)与村民同吃同住。她发现,在庄稼收获、乡村宴会、日常用餐、生命仪式和人际往来等活动中,食物通常是社会关系的焦点和关键媒介。也正是在实地考察中,她开始意识到“食物在客家文化中的中心地位”。饮食文化的形成,离不开当地的自然地理条件、物产资源和社会人文环境。通常而言,客家人传统的饮食结构,可以概括为四个字——粗、杂、素、野。多在南方山区和林区聚居的客家族群,保留了较多古代中原食俗遗风。稻米固然是主食,但客家人也食用番薯、芋头、荞麦等杂粮,山珍和素菜也是饭桌上常见的主角。客家菜号称“四两猪肉半斤盐”,这是勤于劳作的客家人为了补充体力而发展出来的饮食特色。旧时,客家人把豆腐称作“命袋”。因为豆腐口味像肉,可以拿来解馋,价格不贵,分量多且实在,又能做成豆腐乳保存。

旧时客家人把豆腐看成“命袋”。(图/YouTube)

因此,客家菜更像“豪放派”:强调实在、分量充足,吃饱不吃巧;菜肴也简单、粗犷,比如盐焗鸡、梅菜扣肉,并不讲究繁复的刀工与烹饪手法,朴实到连菜名都不搞花头。在此基础上发展出来的客家菜,有着浓重的乡土气息,更多出现在中下阶层的餐桌上。一百多年前的“吃货宝典”《清稗类钞》记载了当时各地的饮食。在此书中,广府、潮汕、闽南一带的饮食习俗和代表菜式都有所记录,客家菜经典菜式则无一例出现。由此可见,当时客家菜尚未引起外界的关注。客家菜的前身是以惠州菜为代表的东江菜。严格来说,现在梅州一带的客家菜,并不足以概括客家菜的特色。在不同地方生活的客家人,因为适应力、包容性强,饮食嗜好也入乡随俗,汲取当地饮食精华。比如,客家菜在闽西地区讲究鲜香,在粤东地区偏油,在赣南地区则偏咸辣。

赣南客家菜偏咸辣。(图/兴国县人民政府官网)

总体而言,客家菜给外界的印象是模糊的,特色也不是那么突出。客家菜与其他地方的菜肴之间,总能找到相似之处。比如,梅菜并不是客家菜独有的食材,江浙人、川渝人也吃梅菜——前者通常将之称为“梅干菜”,而后者做的梅菜扣肉称为“烧白”。客家菜和潮汕菜就更接近了——咸菜和白粥在客家人、潮汕人心目中都很重要;客家人的粄食与潮汕人的粿条在做法、用料上也有相似之处。而坐月子要吃鸡酒的,也并非只有客家人。梅州的梅菜扣肉。(图/谢无忌 摄)

嘉应学院客家研究院研究员周云水是《甘苦同食》一书的审校。嘉应学院位于梅州,周云水对欧爱玲所调研的扎田村也十分熟悉。他在接受采访时说:“客家群体处在偏远山区,长久以来的经济地位在广东就较为式微,方言和饮食特征随着族群聚居地广泛分布,逐渐与当地特色融合。不同于沿海一带的潮汕、广府的饮食文化的传播和影响力,客家菜长期以来就给人一种较为古老的乡土气息,在精致化的餐饮潮流当中较难突围。”梅州阴那山日照五指峰全景。(图/视觉中国)

在《甘苦同食》中,欧爱玲将扎田村化名为“月影塘村”。周云水解释道:“在梅州境内的村落,几乎每座客家围龙屋前都有个半月形水塘,当地人取名为‘月影塘’。”

球王李惠堂的故居位于梅州市五华县。梅州很多村落有月影塘。(图/视觉中国)

在欧爱玲笔下的月影塘村,食物基于劳动、记忆、交流、道德和欢宴等维度与现代社会相连,似乎具备了时间感。比如粄食,在过去既是主食,同时也是引人垂涎的小食,品类繁多,见证了客家人从中原迁移而来的历史。一年四季,在客家人的人情往来、传统仪式如祈福、祭祖、敬神等活动中,粄食承担了交流媒介的角色。番薯在客家人心中的地位也有了变化——从满足生存需要的杂粮,变成了利于养生或享受的食物。在过去那些饥肠辘辘的苦日子里,米粥和番薯通常被视为标配,番薯的甜和饱腹感,填饱了客家人的肚子。如今,番薯反而成了稀罕之物。根据现代饮食观念,番薯被提升为“富含粗纤维的健康、绿色食品”,吃番薯既能满足人们对于乡土的想象,也是返璞归真的原生态饮食风潮的体现。相似的饮食记忆和客家人的历史叙事,也体现在客家人的咸菜和豆腐情结上。有山歌这样赞美咸菜:“客家咸菜十分香,能炒能煮能做汤,味道好过靓猪肉,名声咁好到南洋。”将青菜做成咸菜本是过去客家族群在南迁的漫长路途中所采取的食物储藏方式。如今,透过长期形成的味蕾记忆,咸菜构筑了客家人的饮食结构和文化认同。铜鼓嶂上的围屋。(图/视觉中国)

欧爱玲发现,植根于农耕文明、形成传统饮食观念的客家人,对于自耕自种有近乎执着的坚持。“吃自家种的米”是月影塘村人所推崇的理念。墨西哥一些农村地区也存在类似现象。越来越多的年轻人迁居北美,留守居民则靠种植玉米维持生计。这样一来,他们就不用吃市场上的转基因玉米了。周云水称,在城镇工作的客家年轻一代逢年过节时回家,留守村里的父母就会在子女的车后厢塞满装着土产的大包小包。“自己种的总好过外面超市买的”这种观念,在老一辈人心中一直保留着。欧爱玲对月影塘村的长期关注,带着西方学者的视角。她总会将客家乡村食物与工业化食品进行对比。在这个人们普遍因为食品丑闻、污染问题对食物安全性产生担忧的时代,月影塘村的村民们让她对未来抱有乐观态度——食品依旧能够成为连接人际关系的纽带,甚至作为人神相连的关键媒介。“相比平平无奇的工业化饮食,月影塘的居民更青睐承载当地文化特色的饮食习惯。相比之下,月影塘的饮食习惯与萨顿的观点更为贴合,饮食透露着浓厚的‘地方烹饪传统’,而非西敏司所说的‘添点油,加点醋’。”欧爱玲写道。有人说,客家菜与东北菜某种程度上是相似的,比如分量大,热量高,粗糙不雅观但下饭、顶饱,烹调方式注重炖煮,少炸烤,刀工也朴实无华。或许可以说,客家人与东北人有着相似的生活习性。广西贺州的酿整鱼,带有极强的乡土风味。(图/《味道——贺州》)

靠山吃山,让客家菜形成了独特的饮食哲学:崇尚简朴、天然、亲近,喜欢就地取材,用料讲究野生、家养、粗种,保证原生态,食不在精,而在于体现返璞归真的本味。另外,客家人将自身饮食传统与迁移地的土著饮食文化相融,碰撞出多样性和丰富性,让客家菜既有来自吴越地区的酸甜口味,也有来自川渝和湖广地带的辛辣口味、来自闽粤地区的酱腌口味。强调食物与地方的关联,讲究粗、杂、素、野的客家饮食,呼应了当下的绿色生态饮食风潮,也与现代化流水线生产的工业味区隔开来。纵使客家菜在广东乃至全国范围内存在感偏低,但是其乡土味,总能在恰当的时候勾起游子的故乡情结和记忆。客家人历来以“客”自居,以客地为家,“客”是客家人在外的自我认同。秉承中原血脉的他们,无论在饮食还是风俗上,都有着浓厚的中原遗风。味蕾记忆就像他们身上的胎记,难以磨灭:逢年过节都要包饺子。南方少小麦,弄不到包饺子的面粉,聪明的梅州客家人就把当地种植的山芒、薯类等制成淀粉,擀出“饺子皮”,用当地盛产的竹笋、香菇、木耳等食材剁碎加上肉末当成馅料,做出形似“饺子”的各种食物——“薯粉粄”“老鼠”“粄”“发粄”“甜粄”“仙人粄”……客家人“酿”的技艺,也是一种从包饺子衍化而来的烹饪方式。酿春(鸡蛋)是个细致活。(图/《远方的家》)

欧爱玲在书中结语部分写道:“食物既能填补空间的鸿沟,又能连接过去和现在,通过这些方式,食物可以帮助身处‘快文化’的人减少一些混乱感……食物是一座贯穿时间和空间的连续桥梁。”如今,在城市里浮萍般漂泊的年轻人,也通过味蕾记忆找寻自己的根。在预制菜盛行的当下,能吃到不被驯化的本真风味、地方风味,是极为奢侈的事。而客家菜的生活哲学,也将随着这些看似粗糙的家乡味道,留存在每个游子的记忆当中。[2]林斯瑜.《民以食为天--梅州客家的饮食文化与地方社会》